關注:垃圾分類才是真正的中國驕傲

近日,多部以“中國的垃圾不夠燒了”為標題的視頻和相關文章引起了社會關注,一時間各種評論及觀點喧囂塵上。

焚燒進步值得肯定,但問題仍普遍存在

我們理應大力宣揚、高調展現中國技術發展所取得的輝煌成就以及由此積淀的自信,但需警惕走向另一個極端,避免喪失理性與客觀態度。以現代垃圾焚燒技術為例,總體而言,該技術早在歐洲和日本便已趨于成熟,在過去很長一段時間里,他們扮演著“老師”的角色,而我們則是虛心求教的“學生”。

然而,歷經約40年的技術引進、深度消化與持續改良,中國在垃圾焚燒技術的諸多領域實現了對“老師”的趕超,這一成就無疑值得充分肯定與驕傲。但與此同時,我們必須清醒地認識到,無論是曾經引領技術潮流的“老師”,還是如今已取得顯著進步、在某些方面后來居上的“學生”,都共同面臨著垃圾焚燒技術應用過程中出現的各類挑戰與問題,特別是新污染物、重金屬和溫室氣體的持續排放和控制,灰渣填埋或利用的環境健康風險以及如何實現良性的市場競爭和收入模式。這些問題不會因自信而自動消弭,更不能因盲目自信而對其視而不見。

院士對我國垃圾治理的重大貢獻不在焚燒

中國工程院院士杜祥琬曾在多個場合對垃圾焚燒的積極作用給予肯定,同時也指出其他國家和地區在焚燒技術方面存在值得我們學習借鑒之處。不過,杜院士在垃圾治理領域的最大貢獻,當屬提出并大力推動我國的“無廢戰略”。2017年,他與多位院士一起向黨中央、國務院提呈了通過無廢城市試點建設無廢社會的建議,如今這一構想已然成為我國生態文明建設進程中的一項重要目標和任務。

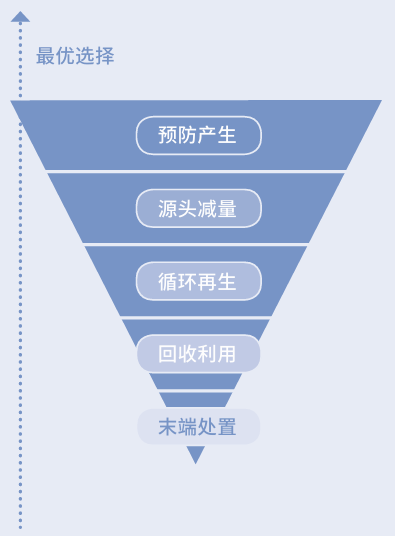

杜院士在闡述無廢戰略核心思想時,重點強調的是廢棄物問題的源頭治理、循環利用和優先次序。依據這些理念,焚燒并非處理廢棄物的“萬能良方”,絕不是多多益善,而是應秉持“越少越好”的理念,盡可能減少焚燒在廢棄物處理中的占比。

院士的話:

我們提出建設“無廢社會”的長期目標,一方面要求全民參與并從源頭上盡可能減少廢物產生量;另一方面要求通過分類資源化利用將產生的廢物充分甚至全部得到再生利用,整個社會建立良好的廢物循環利用體系,實現近零廢物排放。

“無廢社會”是第二個百年奮斗目標的重要內容之一,預計到21 世紀中葉將初步建成“無廢社會”。“ 無廢社會”不是指全社會固體廢物產生量為零,而是指固體廢物高度資源化利用,代表著整個社會發展的先進理念,是綠色、低碳、可持續等發展理念的有機繼承與集成創新。“無廢社會”是以源頭減量為第一目標,其次是再使用、再生利用、分類資源化利用,最后才為妥善處置,使得產品和資源的經濟價值最大化、廢物產生量最小化,提升固體廢物精細化分類回收利用的水平和效率,促進資源高度循環利用,建立固體廢“無廢社會”構建研究物與經濟發展相協調的綜合管理體系,逐步減少固體廢物排放。

注:“優先次序”是聯合國及一些國際環境公約倡導的固體廢物管理基本原則,在這一原則中,焚燒的位置介乎能源回收利用和末端處置之間,具體視乎其能源效率的高低,但都非優選對策。

“垃圾不夠燒”不是新鮮事,歐洲早已經歷

焚燒廠處理能力顯著高于需處理的垃圾量并非我國特有的現象,世界上不少其他國家或地區也曾經歷或正在經歷,例如日本、中國臺灣及一些歐洲國家。近年來,“垃圾不夠燒”的問題在北歐國家更為突出,歐洲社會與政府對此現象的反應值得我們借鑒。從社會層面來看,民眾和媒體并未對這種爭議現象持默認態度,反而涌現出諸多批判性的聲音與深入的討論,促使各方對垃圾減量化和資源化不足以及焚燒處置利弊進行更為理性的審視。

從政策層面而言,歐盟積極發揮引導作用,通過立法手段以及設定明確的循環目標,從法律層面否定了成員國焚燒過量、設施過剩的正當性。這一舉措不僅為減少焚燒量、增加循環再生比例奠定了政策基礎,更明確了未來資源化利用的發展方向。也正因歐洲本土在焚燒處置方面的發展空間頗為有限,當地焚燒企業早早地便將目光投向海外市場,積極開拓業務并輸出相關技術。

回歸常識:焚燒并非真盈利

讓我們回歸常識:一把火把東西燒掉,實則并未創造出顯著價值,反而造成了大量價值的損耗。從資源與能源利用的角度審視,對廢棄物實施源頭預防、重復使用以及循環再生策略,所節約下來的資源和能源量,遠遠超過焚燒垃圾所捕獲的有限熱能和產生的大量低值灰渣。而且,相較于“焚燒垃圾+開采新資源”這種模式所排放的大量溫室氣體,“源頭減量+資源化利用”方式對氣候的友好程度不言而喻。

所謂垃圾焚燒的“盈利說”,對于相關行業和企業而言,卻也不虛。因為作為一種公共服務的提供者,政府當然要通過公共財政或行政措施保證它們能得到合理的經濟收益,也算是一種正常的“生財之道”。但從整個社會所付出的各種顯性、隱形成本考量,大量焚燒垃圾無疑是在消耗大量社會財富,堪稱“燒錢”之舉。

垃圾分類才是真正的中國驕傲

垃圾分類在我國可謂歷經坎坷,但自2019年以來,陸續有不少城市取得了實效和突破。尤其是“魔都”上海,因政府實施得當、居民普遍參與、堅持干濕分類、創新定時定點投放制度,5年間使不得不焚燒的混合垃圾減少15%以上,也使焚燒產生的危害性顯著降低,已然創造了令人矚目的成就。放眼國際,能夠在這方面與上海相媲美的國際大都市,可能僅有美國舊金山、意大利米蘭和韓國首爾等。

英國布萊頓大學教授、2024年度“中國政府友誼獎”獲得者瑪麗·哈德親歷并參與了上海的垃圾分類推廣進程,她曾向媒體說:“我必須跟您說,這(上海垃圾分類)絕對是難以置信的。世界上沒有一座城市能在廚余垃圾的分類上取得比上海更高的成就,太不可思議。上海和整個中國,對自己的要求很高,總想做到100%,也經常能做到100%,但上海目前所做到的,已經是全球領先,這值得市民們為自己感到無比自豪。”

正如哈德教授所言,在上海、在我國的許多地方,垃圾分類已深入人心,無數普通市民以及奮戰在垃圾治理一線的工作者,都從中真切地感受到了幸福、收獲了成果、油然而生自豪之情。這不僅是一項環保舉措的成功,更是城市文明進步、民眾環保意識提升的生動寫照。

把焚燒進一步約束在垃圾分類的持續推進中

客觀而言,垃圾焚燒的技術進步和應用,有其積極一面,值得肯定,但其發展應該是有前提、有條件的,這個條件就是垃圾要在前端充分分類并在后端進行高質量的分類處理。因此,面對市面上眾多似是而非、甚至是嘩眾取寵的言論,相信美好、守住判斷、堅持行動即是最好的回應。